Accueil

Acteurs

Actrices

Compositeurs

Films

Photographes

Réalisateurs

Scénaristes

Technique

Thèmes

Contact

|

|

Sa situation géographique

|

|

Mont-de-Marsan, en gascon Lo Mont de Marsan, est une commune du sud-ouest de la France. Elle est le chef-lieu du département des Landes, en région Nouvelle-Aquitaine.

D'une superficie de 36,9 km2, Mont-de-Marsan se situe en limite de la forêt des Landes, à proximité de la région agricole de la Chalosse. Elle est la ville principale du Pays de Marsan, constitutif des Petites-Landes.

Les communes limitrophes sont Bretagne-de-Marsan, Campet-et-Lamolère, Mazerolles, Saint-Avit, Saint-Pierre-du-Mont et Uchacq-et-Parentis.

|

|

|

|

Préhistoire et Antiquité : Des fouilles ont révélé que la zone située entre les deux rivières est occupée de façon intermittente depuis le Paléolithique. Les découvertes fortuites des archéologues semblent attester de la présence d'un groupe sans doute important de cultivateurs néolithiques au niveau du castrum médiéval, situé sur le promontoire de la Midouze. La situation du lieu au confluent des rivières est en effet propice à l'implantation de populations. Des fouilles archéologiques réalisées dans les années 1980 puis dans les années 2000 ont montré une occupation importante à l'âge du bronze. Les très nombreux vestiges de céramiques richement décorées prouvent l'importance de ce secteur sans toutefois nous en donner son rôle (habitats, fermes, lieux de cultes...).

Durant l'occupation romaine, les vestiges deviennent plus abondants. Un bâtiment construit en dur a été fouillé sous le jardin du donjon Lacataye. Son mobilier archéologique est abondant avec un nombre impressionnant de fragments d'amphores des Ier et IIe siècles après J.-C. Sous l'actuel bâtiment du conseil général, les fouilles ont aussi confirmé une occupation importante durant le Haut-Empire, avec notamment la présence de fosses dépotoirs de cette période, fosses qui trahissent la présence d'habitats. Pour le Bas-Empire, les vestiges d'un habitat ont été trouvés dans le quartier de Nonères. Compte tenu de son implantation à la confluence de rivières et des vestiges antiques que l'on y a découverts, il est fort probable que le site de Mont-de-Marsan fut aussi un port fluvial durant la période romaine. Les fouilles archéologiques des années 1980 et 2000 ont été utiles pour mieux comprendre comment se structurent les vestiges dans l'enceinte de Mont-de-Marsan. En effet, les niveaux archéologiques sont peu profonds et regroupés sur une faible épaisseur (40 cm environ). On peut aisément comprendre que les constructions antérieures aux années 1980 ont complètement détruit les vestiges archéologiques et donc empêché de mieux connaître l'occupation ancienne de la ville.

Fondation au XIIe siècle : La fondation de Mont-de-Marsan est due au vicomte Pierre de Marsan, ancêtre au seizième degré du roi de France Henri IV. Jusque-là, les vicomtes de Marsan étaient basés à Roquefort, dans leur château de Marsan. Intéressé par le confluent de la Midouze, Pierre fonde entre 1133 et 1141 une ville nouvelle sur des terres issues des paroisses de Saint-Pierre-du-Mont et de Saint-Genès-des-Vallées (se situant aux alentours du lieudit Saint-Louis, à Saint-Pierre-du-Mont). Il érige d'abord une forteresse, qui prendra plus tard le nom de château vieux, à l'emplacement actuel du théâtre, pour pouvoir contrôler la confluence et lever les taxes sur les marchandises qui circulent sur la Midouze. Il s'assure ainsi de substantiels revenus. La nouvelle capitale de la vicomté prend part à un échange commercial important : céréales et résine descendent de Mont-de-Marsan pour aller vers Bayonne d'où remontent du sel ou des métaux. Pour le vin et l'armagnac, il faudra attendre le XIVe siècle. Pierre de Marsan fait appel aux habitants de Saint-Pierre et de Saint-Genès pour qu'ils s'établissent dans son bourg cadastral. Ce sont pour certains des serfs auxquels il promet la liberté en contrepartie de leur concours à sa défense. Ces terres dépendent alors, tant spirituellement que temporellement, de la puissante abbaye de Saint-Sever. Aussi, Pierre de Marsan accorde-t-il à l'abbaye le droit d'ériger une église et un prieuré bénédictin. La première église montoise est ainsi bâtie à l'emplacement de l'actuelle église de la Madeleine.

Mont-de-Marsan se développe très rapidement, notamment vers le nord-est. Au XIIIe siècle, des murailles en pierres coquillères entourent une ville déjà bien peuplée. L'aménagement d'un débarcadère et d'un pont sur le Midou, au pied même du château, entraîne l'apparition d'un bourg sur la rive opposée. On distingue alors le Bourg-Vieux entre Douze et Midou, le Bourg-Neuf à l'est et le Bourg-de-la-Grande-Fontaine plus au sud, du côté de l'actuelle mairie. Le port de Mont-de-Marsan s'établit plus loin, sur la rive gauche de la Midouze. Il connaît un développement rapide grâce à la position stratégique de la ville, à la limite de la Haute Lande, de la Chalosse et de l'Armagnac, entre Bayonne et Toulouse, Pau et Bordeaux. Ainsi, Mont-de-Marsan constitue une sorte de verrou entre toutes ces villes. Un nouveau quartier se développe autour du nouveau port. S'y installe notamment le couvent des Cordeliers vers 1260. Ce quartier est lui aussi entouré de murailles percées de portes donnant accès aux routes d'Aire-sur-l'Adour, Saint-Sever et Tartas. Le couvent des Clarisses, installé à Beyries (dans la commune actuelle du Frêche) en 1256, est transféré à Mont-de-Marsan en 1275 non loin du Château-Vieux.

En un peu plus d'un siècle, une véritable ville est née, le long de trois axes. Elle prend par conséquent un caractère triple : défensif, portuaire et religieux.

Moyen Âge et guerre de Cent Ans : Aliénor d'Aquitaine apporte le duché d'Aquitaine en dot en 1152 à son mari Henri Plantagenêt, qui devient Henri II d'Angleterre en 1154. Mont-de-Marsan passe ainsi sous domination anglaise pendant près de trois siècles, jusqu'en 1441. La population trouve refuge derrière les murailles de la cité durant les troubles liés à la guerre de Cent Ans, pendant que s’élèvent des bastides dans les environs. Durant cette période, la ville s'érige en forteresse. Elle passe sous domination de la maison de Foix-Béarn au XIIIe siècle. En 1344, Gaston Fébus, vicomte de Marsan, fait édifier le château de Nolibos et renforce les fortifications et défenses de la ville. La cité connaît ensuite peu de transformations du XIVe au XVIIe siècle.

La domination anglaise entraîne une singulière tradition, qui veut que chaque nouveau maire aille prêter serment en l'église de Saint-Pierre-du-Mont avant de prendre ses fonctions. Cette pratique perdure cinq siècles, pour prendre fin à la Révolution française. Centre commercial important de Guyenne, la ville écoule vers le port de Bayonne les produits de l'arrière-pays (céréales et vins d'Armagnac notamment) durant tout le Moyen Âge et l'Ancien Régime. Le développement du trafic fluvial assure la prospérité des bateliers, organisés en confréries. La navigation se fait sur des gabares, barques à fond plat localement appelées "galupes". La ville est en rivalité quasi constante avec les autres cités commerciales, notamment Dax.

Des guerres de Religion à la Révolution française : En 1517, le Marsan est rattaché au domaine de la famille d'Albret, bordant la vicomté à l'ouest. Cette famille règne alors sur la Navarre. Possession de Jeanne d'Albret (convertie au calvinisme en 1560), puis de son fils Henri III de Navarre, le futur roi Henri IV de France, la ville devient une place forte protestante. Elle se trouve totalement engagée dans les conflits armés opposant, à partir de 1560 en Gascogne, catholiques et réformés. Blaise de Monluc s'en empare le 16 mai 1569, avant que les troupes huguenotes menées par Montgomery ne la reconquièrent en 1577. De continuels assauts s'ensuivent, la ville passe ainsi de mains en mains. Un décret tente de mettre fin à cette situation, mais sans résultat. Les faubourgs de la ville sont détruits ainsi que le couvent des Clarisses,, situé depuis le XIIIe siècle près de la porte de Roquefort. Henri III de Navarre, dans sa conquête du pouvoir, entre en vainqueur en ville le 22 novembre 1583. Il adresse aux habitants une injonction qui ouvre la voie à une période de prospérité économique. Jusqu'en 1586, il fait construire des bastions fortifiés, les "Tenailles", protégeant les accès à l'est de la ville. Devenu le roi Henri IV de France, il réunit la ville à la couronne, en 1607.

Les guerres de Religion achevées, la parure militaire de la ville devient inutile. Richelieu, prétextant des troubles, fait raser en 1627 une partie du Château Vieux et le château de Nolibos. Seuls subsistent aujourd'hui de ces fortifications quelques pans des anciennes murailles ainsi qu'une maison forte rue Maubec et une autre, appelée "donjon Lacataye", ancien poste d'observation. La ville est à nouveau envahie pendant la Fronde, conséquence de son ralliement aux princes félons et de sa rébellion en 1653.

Au cours du XVIIe siècle, plusieurs établissements religieux s'installent : le couvent des Barnabites pour l'enseignement secondaire des garçons en 1657, le couvent des Ursulines pour l'éducation des jeunes filles en 1658, qui seront tous à leur tour rasés. La ville garde une place éminente comme marché aux vins, eaux-de-vie d'Armagnac et céréales : en 1654, Mont-de-Marsan est encore considérée comme le grenier de la Basse-Guyenne. En 1777 est accordée l'autorisation de démolir les portes de la ville, et en 1809, on abattra définitivement les restes du Château Vieux. Tous ces travaux ont pour conséquence d'aérer les accès et de faciliter la traversée de la ville.

Naissance et essor d'une préfecture (1789-1945) : Le 4 mars 1790 prend effet la création du département des Landes suivant un découpage englobant des régions hétérogènes[53]. Un décret de l'Assemblée Constituante fait de Mont-de-Marsan le chef-lieu de ce département, au détriment de Dax, Saint-Sever et Tartas. Grâce à la détermination du député Antoine Dufau, la ville fut donc désignée mais l'Assemblée prévit d'abord une alternance avec Dax, siège de l'épiscopat landais. En réalité, cette alternance n'a jamais eu lieu.

Mont-Marat, nom que prend la ville sous la Révolution, n'est encore qu'une ville de campagne. Il faut rapidement y construire de nouveaux bâtiments pour accueillir l'administration. Ainsi, au cours du XIXe siècle, la cité se transforme complètement en se dépouillant de son aspect de ville forte. Les grands chantiers s'enchaînent dans le sillon de l'actuelle rue Victor-Hugo : construction simultanée du palais de justice et de la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan, construction de la préfecture des Landes. Après que l'ancienne église du XIVe siècle s'est effondrée, l'église de la Madeleine s'élève en 1830, suivant un style néoclassique. Ailleurs, on refait les ponts de Mont-de-Marsan et on commence la percée des boulevards.

Mont-de-Marsan bénéficie du développement du réseau routier au cours du XIXe siècle, étendu au niveau vicinal dès les années 1830, puis de l'ouverture de voies ferrées au cours de la seconde partie du siècle. La voie ferrée de Morcenx à Tarbes revitalise son ancienne économie d'échanges. Elle préserve son activité métallurgique, entretient un gros marché de volailles et de foie gras. Il ne faut pas oublier que son arrondissement étendu vers l'est englobe une large fraction du Bas-Armagnac, qui, autrefois par des convois tirés par des attelages de puissants bœufs bazadais, l'alimentait en tonneaux de vins et d'eaux de vie réputées.

Le chef-lieu du département commence à prendre l'allure d'une petite ville, lorsque, en 1866, l'annexion des communes de Saint-Jean-d'Août-et-Nonères, Saint-Médard et d'une partie du territoire de Saint-Pierre-du-Mont augmente considérablement sa superficie et accroît sa population. La même année est inauguré le lycée Victor-Duruy. Après 1860 et l'implantation artificielle et généralisée d'une forêt des Landes voulue par l'empereur Napoléon III qui l'enveloppe à distance, les activités liées au bois, multipliant scieries et distillerie de résines, s'ajoutent à celles du marché et du port qui subit la concurrence implacable des installations ferroviaires. Bien avant le début du XXe siècle, l'activité portuaire s'amenuise, ralentit puis disparaît totalement en 1903. De riches négociants s'installent dès les années de prospérité de l'Empire et font bâtir plusieurs hôtels particuliers sur la place du Commerce (l'actuelle place Joseph-Pancaut). En 1910 ouvre le premier grand magasin dans la préfecture des Landes : il s'agit des Nouvelles Galeries, installées aux Quatre Cantons, nom du carrefour entre la rue Léon-Gambetta et la rue Augustin-Lesbazeilles. Avec ses galeries, ses verrières, son espace et son personnel à disposition, ce commerce d'un genre nouveau en son temps attire la clientèle bourgeoise de la ville. En 1960, il offre de nouveaux services : un escalier mécanique remplaçant celui en fer forgé, une épicerie en libre-service et de nouveaux rayons de prêt-à-porter. En 1990, le rayon alimentaire ferme, victime de l'implantation de grandes surfaces en périphérie, et le 29 mars 2008, c'est le magasin tout entier qui cesse définitivement son activité[56].

Avant-guerre, sous le mandat de Jean Larrieu, maire de la ville de 1932 à 1944, sont réalisés les premiers pavillons de hôpital Layné, des groupes scolaires ainsi que l'agrandissement des arènes du Plumaçon (édifiées en 1889).

Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville, occupée par l'armée allemande à partir du 27 juin 1940, est traversée par la ligne de démarcation. L'armée d'occupation réquisitionne la plateforme aérienne, et en fait la plus importante base de la Luftwaffe dans le Sud-Ouest de la France. Les hôpitaux Sainte-Anne, Layné et Lesbazeilles et les établissements scolaires et hôteliers sont réquisitionnés par l'armée allemande pour y loger les officiers et les soldats. Les structures de commandement de l'armée allemande (kommandantur) se partagent entre plusieurs sites : l'Orstkommandantur (centre de commandement de la ville) s'installe au 22 rue Victor-Hugo, la Feldkommandantur (centre de commandement du département) occupe le deuxième étage du cercle des officiers (l'actuel hôtel de ville), la Standortkommandantur (centre de commandement de la garnison) est à la Caisse d'Épargne (actuel hôtel de la police municipale), la kommandantur départementale responsable des laissez-passer (Ausweis) pour les Landes et les Basses-Pyrénées est au 17 rue Lesbazeilles.

En 1942, la montoise Renée Darriet s’engage dans la Résistance avec son jeune frère. Le 27 mars 1944, les installations militaires sont bombardées par une cinquantaine d'avions anglo-américains. Les dégâts collatéraux entraînent la mort de 12 civils, on compte également quinze blessés. La ville est finalement libérée le 21 août 1944.

Juste avant 1950, Mont de Marsan compte 17 000 habitants, dont 15 000 vivant aggloméré sur un périmètre urbanisé. La commune garde une fonderie. L'avenir de la forêt landaise, en partie abandonnée pendant le conflit mondial et ensuite ravagée par les incendies, apparaît sombre.

De l'après-guerre jusqu'à nos jours : En 1946, s'installe le Centre d'expériences aériennes militaires (base aérienne 118), donnant un nouvel essor à la cité montoise. La population augmente rapidement, ce qui permet l'édification de premiers centres commerciaux. Une politique d'urbanisation à l'horizontale, due à la volonté du maire Charles Lamarque-Cando (1962-1983), fondateur des Castors landais, modifie considérablement l'aspect de la commune à partir de 1962, faisant reculer sans cesse les limites de la forêt de pins au profit de nouveaux quartiers. S'étend sur la partie est de l'agglomération un vaste ensemble résidentiel aisé qui ne cesse de grignoter de nouvelles terres du fait de la rurbanisation. Le conseil général des Landes s'installe le 6 décembre 1975 dans l'hôtel Planté, rue Victor-Hugo. Construite sous le Second Empire, elle fut d'abord la propriété de Fortis Adolphe Marrast, conseiller général d'alors, qui la lègue à son neveu, le pianiste Francis Planté.

Sous l'impulsion du maire socialiste Philippe Labeyrie (1983-2008), la ville se modernise à plusieurs égards (services publics, commerces de centre-ville attractifs, développement des politiques culturelles et de l'éducation). Le maire sera à la base de grands projets : grande médiathèque du marsan, réhabilitation du site de l'ancienne caserne Bosquet, rénovation des places de centre-ville et création de parkings, modernisation des écoles de premier degré, développement du réseau associatif particulièrement important pour la commune...). Sur le plan économique, démographique ou urbanistique cette dynamique tend à changer le visage de la ville et à la rendre plus agréable et surtout, plus attractive.

Source : Wikipédia

|

|

|

Les films tournés à Mont-de-Marsan

|

|

|

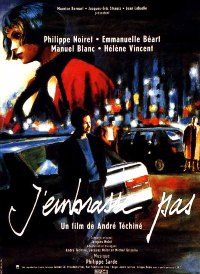

J'EMBRASSE PAS

1991, France, Drame

Réalisé par André Téchiné

Scénario d'Isabelle Coudrier-Kleist, Michel Grisolia, André Téchiné & Jacques Nolot d'après son histoire

Photographie de Thierry Arbogast

Musique de Philippe Sarde

Décors de Vincent Mateu-Ferreur

Costumes de Claire Fraisse

Montage de Claudine Merlin & Edith Vassart

Son de Jean-Louis Ughetto & Claude Villand

Montage son d'Edith Vassard

Scripte de Michèle Andreucci

Durée 1 h 55

Avec Philippe Noiret, Emmanuelle Béart, Manuel Blanc, Hélène Vincent, Ivan Desny, Christophe Bernard, Roschdy Zem, Raphaëline Goupilleau, Michèle Moretti, Jean-Christophe Bouvet...

Résumé : Ayant toujours rêvé de Paris, Pierre arrive à la capitale avec le diplôme de brancardier, mais avec en tête l'idée de devenir comédien. Il renoue avec Evelyne, une infirmière rencontrée à Lourdes. Cette dernière, d'abord surprise, lui trouve une place à l'hôpital, un logement dans son immeuble et devient sa maîtresse. Grâce à un ami commun, Pierre est présenté à Romain, la cinquantaine, animateur à la télévision et homosexuel. Pierre refuse de donner suite à cette première rencontre. Les cours de théâtre se soldent par un fiasco, il perd son travail, quitte Evelyne et, réduit à la mendicité, bascule peu à peu dans le monde de la prostitution...

Prix & Récompenses : César 1992 : Meilleur espoir masculin.

|

|

|